7 neue Projekte für die Regionalentwicklung in OWL

OstWestfalenLippe nachhaltiger machen – das ist das Ziel aller sieben Projekte, die ab Ende des Jahres umgesetzt werden sollen. Dabei geht es etwa um den klimagerechten Umbau von Wohnquartieren, umweltfreundliche Outdoorfestivals und die Entwicklung des Industriestandortes OWL zu einer Modellregion für nachhaltiges und zirkuläres Wirtschaften.

OstWestfalenLippe nachhaltiger machen – das ist das Ziel aller sieben Projekte, die ab Ende des Jahres umgesetzt werden sollen. Dabei geht es etwa um den klimagerechten Umbau von Wohnquartieren, umweltfreundliche Outdoorfestivals und die Entwicklung des Industriestandortes OWL zu einer Modellregion für nachhaltiges und zirkuläres Wirtschaften. Im Rahmen des Projektaufrufs „Regio.NRW – Transformation“ wurden insgesamt 33 Projekte aus Nordrhein-Westfalen zur Förderung empfohlen. Der Aufruf hat ein Gesamtvolumen von 62 Millionen Euro.

Mit seinen sieben geförderten Projekten ist OstWestfalenLippe als stärkste Region aus dem Wettbewerb hervorgegangen. „Das ist ein großer Erfolg für die Region und bestätigt die Innovationskraft unserer Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Netzwerke und Unternehmen,“ so Wolfgang Marquardt, Prokurist der OstWestfalenLippe GmbH. „Durch die Projekte können wir gemeinsam die nachhaltige Transformation der Region vorantreiben und neue Ansätze für nachhaltiges Wirtschaften entwickeln.“ Die Projekte haben ein Gesamtvolumen von rund 14 Millionen Euro und sollen bis zum Jahresende starten.

OWL soll Modellregion werden

Die Industrie hat mit ihren Emissionen und Materialverbräuchen einen besonders großen Einfluss auf die Umwelt. Gerade diese Branche zählt aber zu den zentralen Wirtschaftszweigen der Region. Im Leuchtturmprojekt „Green.OWL“ bringt die OWL GmbH daher gemeinsam mit rund 40 Partnerorganisationen neue Ansätze aus dem Technologiecluster it’s OWL und der Nachhaltigkeitsforschung in die Anwendung. Lösungen für die Reduzierung von Emissionen, Material und Energie sollen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen verfügbar gemacht werden. „Mit dieser Innovationsoffensive wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands sowie Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region langfristig sichern“, erläutert Marquardt.

Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Lebensmittel und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Ein wichtiger Ansatz dafür ist die Kreislaufwirtschaft. Hier werden Produkte am Ende ihrer Lebenszeit wieder in ihre Rohstoffe zerlegt, die anschließend erneut der Produktion zugeführt werden. So bleiben Materialien möglichst lange in Gebrauch und werden nicht nach kurzer Zeit entsorgt. In den Projekten „Zirkuläre Transformation in OWL gestalten“ und „Ce:FIRe – zirkulär.frugal.regenerativ“ werden die Grundsteine für die Kreislaufwirtschaft gelegt und bestehende Ansätze weiterentwickelt. Die beiden Projekte werden von den Innovationsnetzwerken und Forschungseinrichtungen durchgeführt.

Wie die Lebensmittelindustrie – eine der wirtschaftsstärksten Branchen in OWL – nachhaltiger werden kann, untersuchen die Food Processing Initiative, Ernährung.NRW und der FoodHub NRW. Dazu werden Ansätze für Klimabilanzierung, klimafreundliche Produktionstechnologien und innovative Produkte und Geschäftsmodelle entwickelt. Mit dem Projekt „Win4OWL“ des Bielefeld Research + Innovation Campus bündeln die Universität und die Hochschule Bielefeld ihre Kräfte, um Ergebnisse aus der Forschung für die Innovationsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen und Start-ups verfügbar zu machen. Dabei geht es insbesondere um interdisziplinäre Ansätze und neue Methoden der Zusammenarbeit.

Quartiere und Festivals werden klimagerecht

Neben der Wirtschaft sind auch die anfallenden Emissionen und Abfälle in den Bereichen Wohnen und Veranstaltungen belastend für die Umwelt. Das Projekt „Klimaneutrale Transformation von Quartieren“ beschäftigt sich daher mit der Dekarbonisierung von Quartieren durch eine auf erneuerbaren Energien basierende Versorgung, die Nutzung von Flexibilitäten bei der Sektorenkopplung und zunehmende Energieeffizienz. Projektpartner sind Energie Impuls OWL, die Hochschule Bielefeld, die Universität Paderborn sowie Kreise und Städte. Wie Kulturfestivals nachhaltiger werden können, erforscht ein Projekt der Universität Paderborn.

Wenig Zeit, fehlendes Fachwissen, knappes Budget: Die Digitalisierung stellt gerade Handwerksbetriebe häufig vor Herausforderungen. Dabei können durch sinnvolle Maßnahmen Zeit und Kosten gespart werden. Die Weiterbildungsreihe „Digitalwerkstatt OWL“ lädt Handwerksbetriebe aller Gewerke aus OWL ein, über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten gemeinsam mit Expertinnen und Experten an einem individuellen Digitalprojekt zu arbeiten.

Wenig Zeit, fehlendes Fachwissen, knappes Budget: Die Digitalisierung stellt gerade Handwerksbetriebe häufig vor Herausforderungen. Dabei können durch sinnvolle Maßnahmen Zeit und Kosten gespart werden. Die Weiterbildungsreihe „Digitalwerkstatt OWL“ lädt Handwerksbetriebe aller Gewerke aus OWL ein, über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten gemeinsam mit Expertinnen und Experten an einem individuellen Digitalprojekt zu arbeiten. An vier gemeinsamen Terminen im InnovationSPIN in Lemgo werden die Projekte und Herausforderungen besprochen und praxisnahe Methoden angewendet. Am Ende sollen die Betriebe erste Schritte zur Umsetzung gemacht und das nötige Fachwissen erlernt haben, um die Projekte selbstständig und erfolgreich weiterzuführen. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Interessierte auf der Webseite des Mittelstand-Digital Zentrums Ruhr-OWL. Die Teilnahme ist kostenlos.

„In den Coronajahren wurden viele Digitalisierungsprojekte angestoßen, die sich jetzt in der Umsetzung befinden. Gerade in den Büros der Handwerksbetriebe passiert aktuell viel. Wieder mehr Zeit für das Handwerk, weniger Aufwand für Verwaltungsprozesse – das ist die Devise“, erläutern die Berater und Beraterinnen für Innovation und Technik (Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe und Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld). Durch Personalmangel, knappe finanzielle Mittel und zu wenig Zeit scheiterten viele dieser Projekte jedoch. Mit der Digitalwerkstatt OWL sollen die Betriebe das nötige Wissen und eine fundierte Expertenbegleitung erhalten, damit Projekte strukturiert umgesetzt werden können.

In der Laufzeit der Digitalwerkstatt kann jeder Betrieb ein eigenes Projekt umsetzen und sich währenddessen mit anderen Unternehmen über Erfahrungen und Herausforderungen austauschen. Lena Mohr (OWL GmbH) ergänzt: „Diese Projekte können ganz unterschiedlich sein und kommen direkt aus der Praxis der Betriebe. Beispiele sind etwa die digitale Bauakte, Tools für Energieeffizienz oder Online-Marketing.“ Davon profitierten am Ende nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Region: „Je mehr Handwerksbetriebe diese Potenziale für sich nutzen, desto besser kann dieser für OWL sehr wichtige Wirtschaftsbereich auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen reagieren.“

Veranstaltet wird die Digitalwerkstatt OWL von den Mittelstand-Digital Zentren Ruhr-OWL und Handwerk, der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe und der Handwerkskammer OWL zu Bielefeld.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

Umwelt, Soziales, Betriebsführung: Über die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive der EU-Kommission haben am Donnerstag Simon Gröger (GILDE GmbH), Ulrich Tepper (IHK Ostwestfalen), Ulrike Künnemann (InnoZent OWL), Matthias Carl (IHK Lippe), Julian Grenz (Benteler), Ralf Reckmeyer (Volksbank Bielefeld-Gütersloh), Lennart Gorholt (Phoenix Contact), Theres Schäfer (PwC), Wolfgang Marquardt (OstWestfalenLippe GmbH), Volker Voelcker (PwC) und Prof. Dr. René Fahr (Universität Paderborn) diskutiert.

Umwelt, Soziales, Betriebsführung: Mit der sogenannten Corporate Sustainability Reporting Directive der EU-Kommission, kurz CSRD, müssen ab 2025 rund 15.000 deutsche Unternehmen nicht mehr nur einen Finanz-, sondern auch einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Gerade im mittelständisch geprägten OstWestfalenLippe sehen sich viele Unternehmen erheblichen Aufwänden und Herausforderungen gegenüber. Rund 130 Teilnehmende aus Wirtschaft, Netzwerken, Kammern und Hochschulen haben sich am Donnerstag in der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld über Lösungsansätze ausgetauscht – und darüber, wie aus der Not eine Tugend werden kann. Veranstalter waren die OstWestfalenLippe GmbH sowie die IHKs Ostwestfalen und Lippe in Kooperation mit der Gilde GmbH, InnoZent OWL, PricewaterhouseCoopers, der Volksbank Bielefeld Gütersloh und der Universität Paderborn.

„Früher ging es in der Wirtschaft klassisch um finanzielle Investitionen und Erlöse, um Einkauf und Verkauf. Diese Art zu Wirtschaften funktioniert so nicht mehr.“ Für Prof. Dr. René Fahr von der Universität Paderborn ist klar: Die Wirtschaft läuft nur, wenn Gesellschaft und Umwelt es zulassen. „Sobald es hier Unruhe gibt, haben auch Unternehmen mit widrigen Umständen zu kämpfen.“ Damit sich die Wirtschaft durch ihr Handeln nicht selbst die Grundlage entzieht und auch langfristig tragbar bleibt, hat die Europäische Union mit den CSRD-Richtlinien einen Regelkatalog vorgelegt, der Unternehmen zur regelmäßigen Offenlegung verschiedener Kennzahlen verpflichtet – je nach Betrieb bis zu 85.

Davon direkt betroffen sind Unternehmen, die über 250 Beschäftigte haben, eine Bilanzsumme von 20 Millionen und Umsatzerlöse von mehr als 40 Millionen Euro. Indirekt können aber auch kleinere Betriebe berichtspflichtig werden, wenn etwa Kunden, Investoren und Banken Wert darauf legen. „Bei den Kennzahlen geht es nicht nur um CO2-Emissionen, sondern auch um das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen in der Region und darüber hinaus. So werden die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen in ganz Europa vergleichbar – das ist eine Revolution und eine echte Chance“, erläutert Theres Schäfer von der Unternehmensberatung PwC.

Denn mit diesen Kennzahlen können Unternehmen, die bereits in nachhaltige, dafür aber teurere Produkte investiert haben, sich vom weniger engagierten, dafür aber günstigeren Wettbewerb abheben. Weitere Vorteile ergeben sich für nachhaltige Betriebe beim Kontakt mit Banken, erklärt Ralf Reckmeyer von der Volksbank Bielefeld-Gütersloh: „Unternehmen, die bei der Berichterstattung gut abschneiden, werden auch bei der Vergabe von Krediten und bei Zinssätzen demnächst besser gewertet. Das ist eine Frage des Risikomanagements: Wer sich zukunftsfest aufstellt, ist für die Bank eine sicherere Investition.“

Nichtsdestotrotz stehen kleine und mittlere Unternehmen vor einer Mammutaufgabe. Auch für die früher berichtspflichtig gewordenen Großunternehmen seien die CSRD-Richtlinien ein „Brett“. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer DIHK vermisst gar Verhältnismäßigkeit und Praktikabilität. Daher sei es für kleinere Unternehmen umso wichtiger, das Thema jetzt auf die Tagesordnung zu nehmen: „Auch wer schon lange Nachhaltigkeitsberichterstattung betreibt, muss große Lücken schließen und neue Daten erheben. Dabei geht es etwa um Angaben zur Work-Life-Balance der Mitarbeitenden oder die Zahl der Arbeitsunfälle pro 1.000 Arbeitsstunden“, schildert Julian Grenz von Benteler. Lennart Gorholt von Phoenix Contact pflichtet bei: „Es ist jetzt Zeit, die Strukturen aufzubauen, um in zwei Jahren die entsprechenden Zahlen überhaupt vorlegen zu können. Da muss man drauf zulaufen – mit allen Unsicherheiten, die es noch gibt.“ Diese Zahlen unternehmensweit, termingerecht und verlässlich zusammenzutragen führt etwa bei Phoenix Contact mit seinen mehr als hundert Gesellschaften im In- und Ausland zu einem beachtlichen Mehraufwand.

Neben den bisher fehlenden organisatorischen Strukturen fehlt den Unternehmen oftmals auch das Fachwissen, um mit den komplizierten EU-Richtlinien umgehen zu können. „Dafür sind neue Kompetenzen notwendig. Die Fachkräfte in diesem Bereich sind jetzt sehr gefragt, daher aber auch knapp. Ein Lösungsansatz ist es, die eigenen Mitarbeitenden dazu zu qualifizieren die Nachhaltigkeitsberichterstattung selbst und über Abteilungsgrenzen hinweg zu steuern. Auch Expertise von außen hinzuzuziehen kann sich lohnen“, empfiehlt Volker Voelcker von PwC.

Um kleinen und mittleren Unternehmen Unterstützung an die Hand zu geben, schnüren viele Netzwerke und Kompetenzzentren in der Region Hilfsangebote. Ob es der Austausch mit anderen Betrieben ist, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, oder Potenzialanalysen und Umsetzungsbegleitungen: „OWL hat eine starke Kultur der Kooperation und Zusammenarbeit. Wir arbeiten mit vielen Initiativen daran, OWL zu einer Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften zu machen“, erklärt Wolfgang Marquardt von der OWL GmbH. „Im Partnernetzwerk können wir daher viele Fragen und Bedarfe von Unternehmen praxisnah abdecken, Orientierung geben und Expertenwissen vermitteln. Gute Anlaufstellen sind etwa das Mittelstand-Digital Zentrum Ruhr-OWL, die Kammern, Netzwerke wie InnoZent OWL oder die Wirtschaftsförderungen der Kreise und Kommunen.“

Bei allem Kopfzerbrechen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der OWL-Wirtschaft verursacht, und den Aufwänden und Kosten, die damit verbunden sind – eines dürfe man nicht vergessen, fasst Julian Grenz von Benteler zusammen: „Die Frage ist, ob wir uns als Gesellschaft die Konsequenzen leisten können, wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht ergreifen.“

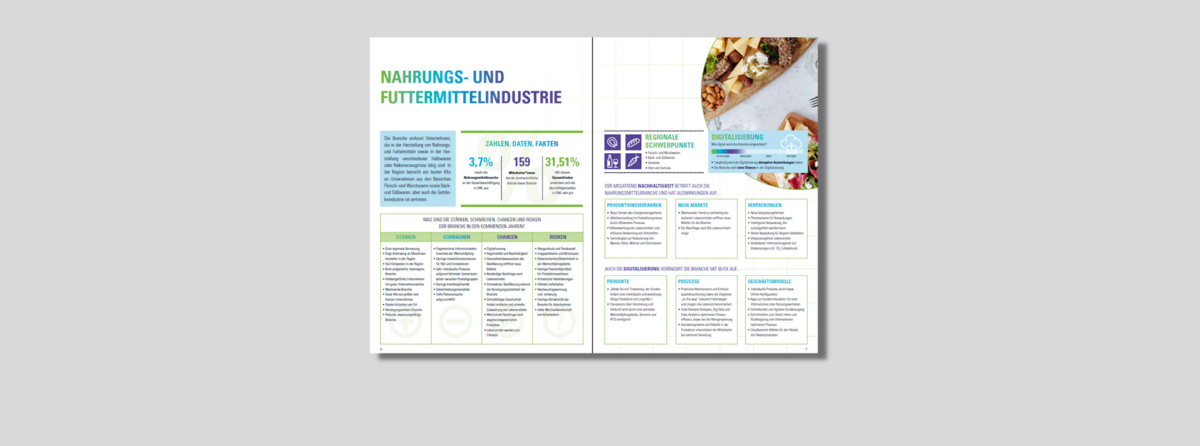

Mit der Branchenreise OstWestfalenLippe geben OWL GmbH und Fraunhofer IEM Einblicke in den Digitalisierungsstand der regionalen Kernbranchen und präsentieren beispielhafte Strategien.

Die digitale Transformation bietet große Erfolgspotenziale für die mittelständische Wirtschaft. Unternehmen können ihre Prozesse und Fertigung effizienter und produktiver gestalten. Sie können neue Produkte und Services entwickeln. Und sie können die Arbeitsbedingungen und Kompetenzentwicklung für ihre Beschäftigten verbessern. Doch wie finde ich bei den vielen Möglichkeiten die richtigen Ansätze für mein Unternehmen? Und wie kombiniere ich sie, damit sie eine möglichst große Wirkung entfalten? Das ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine große Herausforderung – und für jede Branche ganz unterschiedlich.

Im Projekt OstWestfalenLippe 2025 haben die OstWestfalenLippe GmbH und das Fraunhofer IEM diese Fragen erforscht und beispielhafte Konzepte für KMU in den Kernbranchen der Region entwickelt, in denen die digitale Transformation noch nicht weit fortgeschritten war: Nahrungs- und Futtermittel, Kunststoffe, Möbel, Bauhaupt- und Ausbaugewerbe sowie Metallverarbeitung. In einer Branchenanalyse wurden dabei Herausforderungen und Potenziale analysiert.

Auf dieser Grundlage haben die Partner gemeinsam mit fünf KMU Modellprojekte umgesetzt, in denen digitale Technologien zur Lösung konkreter Herausforderungen eingesetzt wurden: Eggelbusch, Friedrichs und Rath, Schlehmeier, Hochbau Detert und Lübbering. Dabei ging es beispielsweise um Building Information Modeling, digitale Kontaktwege vom Hersteller zum Konsumenten sowie flexible und transparente Plattformen für den Kundenservice. Auf dieser Grundlage haben wurden dann Transformationsstrategien entwickelt, die KMU aus den jeweiligen Branchen Empfehlungen geben, wie sie die digitale Transformation ihres Betriebs gestalten.

Die Ergebnisse finden Sie in der Branchenreise anschaulich für Sie aufbereitet. Sie sind beispielgebend und können vielen KMU der jeweiligen Branchen helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zufriedene Unternehmer:innen aus den Modellprojekten sind dafür der beste Beweis.

Lassen Sie sich von den Ansätzen und Erfahrungen inspirieren, um Ihren individuellen Weg der digitalen Transformation zu gehen. Nutzen Sie dafür die Kompetenzen der Forschungseinrichtungen und die Unterstützungsangebote in OstWestfalenLippe – wie beispielsweise die vielen kostenlosen Services des Mittelstand-Digital Zentrums Ruhr-OWL sowie die Transfergutscheine des Spitzenclusters it´s OWL. Denn Morgen ist Jetzt!

Freuen sich auf die Zusammenarbeit im Projekt: Vertreterinnen und Vertreter der zwölf Partnerorganisationen in der Lehrwerkstatt des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs in Paderborn.

Mit Mobilfunk kommen die meisten Menschen in der Regel lediglich auf ihrem Smartphone in Berührung. Wo der weit verbreitete Mobilfunkstandard 4G vor allem bequemes Surfen ermöglicht, verändert der neue Standard 5G vermutlich bald ganze Wirtschaftszweige – insbesondere die Industrie. Im Projekt »5G-Lernorte OWL« werden erstmals die Vorzüge und Grenzen der 5G-Technologie für die berufliche Bildung erforscht und konkrete Lernszenarien für die Ausbildung entwickelt. Zu diesem Zweck haben sich insgesamt zwölf Partner aus Forschung und Wirtschaft zusammengeschlossen. Das Projekt wird vom NRW-Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie mit 1,6 Millionen Euro gefördert. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre.

„Der neue Mobilfunkstandard 5G bietet viele Möglichkeiten, große Datenmengen schnell zu übertragen und gleichzeitig nicht an einen Ort gebunden zu sein. Für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts ist es jedoch wichtig, die Potenziale von 5G für unterschiedliche Anwendungen zu erschließen. ,5G-Lernorte OWL‘ ist das erste Projekt in NRW, in dem wir die Potenziale für die Ausbildung erforschen. Wir sind überzeugt, dass wir einen wichtigen Beitrag für die Fachkräftesicherung in OWL und NRW leisten können“, erläutert Wolfgang Marquardt, Prokurist bei der OstWestfalenLippe GmbH.

Die OstWestfalenLippe GmbH hat gemeinsam mit der Universität Paderborn, den Kreisen Gütersloh und Paderborn, dem Fraunhofer-Institut in Lemgo und der Nachwuchsstiftung Maschinenbau das Projekt entwickelt, das in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen Beckhoff, Weidmüller, ELHA Maschinenbau, Raumtänzer und Wertkreis Gütersloh sowie der pro Wirtschaft GT umgesetzt wird. Ziel ist es, die Vorzüge und Grenzen der 5G-Technologie für die Ausbildung von gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen zu erforschen, wie beispielsweise Werkzeugmechaniker:innen oder Industriekaufleute. „Dabei verfolgen wir einen interdisziplinären und organisationsübergreifenden Forschungsansatz, bei dem wir Technologiewissen mit den Kompetenzen der Bildungsforschung und Technikdidaktik verknüpfen. So entwickeln wir Lernangebote in den Bereichen vorausschauender Wartung, Qualitätskontrolle und Fernwartung“, erläutert Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer des Software Innovation Lab der Universität im SICP – Software Innovation Campus Paderborn.

Lernfabriken in Berufskollegs und Vernetzung mit Ausbildungsbetrieben

Die Lernszenarien werden in vier Berufskollegs erprobt: dem Carl-Miele-Berufskolleg und dem Reinhard-Mohn-Berufskolleg in Gütersloh sowie dem Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg und dem Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Paderborn. Dazu werden Lernfabriken eingerichtet, an denen gewerblich-technische und kaufmännische Auszubildende gemeinsam lernen können. „Durch die digitale Transformation sehen wir, dass sich Berufsbilder und Anforderungen an die Fachkräfte von morgen stark verändern. Die Lernfabriken bieten uns die Möglichkeit, hochqualifizierte Fachkräfte für unsere Unternehmen auszubilden und die Ausbildung in OWL zukunftsfähig zu machen,“ erläutert Sandra Jürgenhake, Leiterin der Abteilung Bildung des Kreises Gütersloh.

Darüber hinaus sollen die Lernorte in den Berufskollegs mit der SmartFactoryOWL in Lemgo, einer gemeinsamen Einrichtung des Fraunhofer IOSB-INA und der TH OWL, und den Ausbildungswerkstätten der Unternehmen vernetzt werden. „Dadurch ergeben sich völlig neue Möglichkeiten des flexiblen Lernens: Auszubildende können aus ihrem Unternehmen auf die Lernfabriken und die SmartFactoryOWL zugreifen und dadurch Theorie und Praxis verbinden“, erläutert Carsten Pieper, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fraunhofer IOSB-INA. Darüber hinaus sollen die Lernfabriken genutzt werden, um Lehrerinnen und Lehrer, Fachkräfte sowie An- und Ungelernte zu qualifizieren. Mit dem Fraunhofer 5G-Anwendungszentrum und einem eigenen 5G-Campusnetz hat die SmartFactoryOWL seit 2021 ihre entsprechenden Forschungs- und Erprobungsinfrastrukturen ausgebaut.

Impulse und Lösungen für Berufskollegs und Ausbildungsbetriebe

Die Übertragung der Lernszenarien und Qualifizierungsangebote in ganz OWL sehen die Beteiligten als wichtige Aufgabe. „Das Projekt gibt uns wichtige Impulse und konkrete Lösungen, um die Qualität der Ausbildung und der Lehre zu verbessern. Die Ergebnisse wollen wir für andere Berufskollegs und Unternehmen verfügbar machen. Mit dem Innovationszentrum Berufliche Bildung OWL, in dem Berufskollegs und Schulträger eng zusammenarbeiten, haben wir hervorragende Voraussetzungen und Strukturen“, ist sich Dr. Thomas Wassong, Chief Digital Officer des Kreises Paderborn, sicher.

Die Nachwuchsstiftung Maschinenbau ist verantwortlich für den Transfer der Ergebnisse in NRW. „Das Projekt trifft den Bedarf der Betriebe im Maschinenbau. Wir müssen jetzt die Potenziale von 5G erschließen, damit wir die Ausbildung zukunftsfähig machen. Ich bin überzeugt, dass viele Betriebe und Berufskollegs in ganz Nordrhein-Westfalen von den Ergebnissen profitieren werden. Das Interesse ist schon jetzt hoch“, fasst Andre Wilms, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Nachwuchsstiftung Maschinenbau, zusammen.

Wir laden Sie ein, an unserer Studie zum Thema Mittelstand der Zukunft mitzuwirken.

Die FH Bielefeld arbeitet derzeit in Kooperation mit der OstWestfalenLippe GmbH an drei wichtigen Zukunftsthemen für den Mittelstand in OWL: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fachkräftesicherung. In diesem Zuge laden wir Sie ein, an unserer Studie zum Thema Mittelstand der Zukunft mitzuwirken.

Die in diesem Fragebogen erhobenen Daten dienen der Auswertung im Rahmen eines Projektes der FH Bielefeld sowie als Ausgangspunkt für zukünftige Aktivitäten der OstWestfalenLippe GmbH. Alle Daten werden anonym erhoben, sie können Ihrer Person und Ihrem Unternehmen nicht zugeordnet werden.

Die Bearbeitungsdauer dieser Umfrage beträgt etwa 10 Minuten. Der Fragebogen ist bis zum 01.06.2022 beantwortbar. Die Ergebnisse sind nach Abschluss der Auswertung auf der Seite der OstWestfalenLippe GmbH abrufbar. Für Fragen stehen wir gerne per E-Mail unter miriam.baehnernoSpam@fh-bielefeld.de zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

OstWestfalenLippe ist Vorreiter bei der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft – und Vorbild für Regionen in ganz Deutschland. 59 Projekte zeigten am Donnerstag auf dem Kongress DigitaleZukunft@OWL im Heinz Nixdorf MuseumsForum wie es geht – von smarten Dörfern über digitale Bildungsangebote bis zur Kulturplattform und Stärkung des Ehrenamts.

OstWestfalenLippe, 11. März 2022. OstWestfalenLippe ist Vorreiter bei der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft – und Vorbild für Regionen in ganz Deutschland. Darin waren sich Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, sowie aus NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst, Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Verkehrsministerin Ina Brandes einig. 59 Projekte zeigten am Donnerstag auf dem Kongress DigitaleZukunft@OWL im Heinz Nixdorf MuseumsForum wie es geht – von smarten Dörfern über digitale Bildungsangebote bis zur Kulturplattform und Stärkung des Ehrenamts. Die Veranstalter – Digitale Modellregion OWL, Heinz Nixdorf Stiftung und OstWestfalenLippe GmbH – waren begeistert von den Ergebnissen und der enormen Resonanz mit 200 Teilnehmer*innen vor Ort und insgesamt 1.900 Besucher*innen im Livestream. Als Initiatoren wollen sie den Erfahrungsaustausch und die Übertragung guter Lösungen in die ganze Region vorantreiben. Und auch neue Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Resilienz, Fachkräftesicherung und Quantencomputing gemeinsam angehen.

„OWL zeichnet sich dadurch aus, dass die Digitalisierung als Chance gesehen wird, nicht als Herausforderung. Dabei werden Spitzentechnologie und Agilität verbunden“, machte Ministerpräsident Hendrik Wüst deutlich. Mit dem Spitzencluster it´s OWL sei die Region deutschlandweit führend im Bereich Industrie 4.0. Auch bei der Digitalisierung der Verwaltung und im Bereich Quantencomputing setze OWL bundesweit Maßstäbe. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht die Gefahr, dass Deutschland als Innovationsstandort zurückfalle. „Wir sind eine Erfindernation und müssen unsere Forschungsstärke nutzen. OWL ist eine sehr dynamische Region. Der Spitzencluster it´s OWL zeigt erfolgreich, wie der Technologietransfer aus der Wissenschaft in den Mittelstand funktioniert. Davon braucht es mehr in Deutschland“, so Stark-Watzinger weiter.

Modellhafte Anwendungen aus OWL für ganz Deutschland – aber auch neue Herausforderungen

Dabei ist die Digitalisierung der Verwaltung ein wichtiger Standortfaktor. NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart hat sich zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung der Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen entschieden voranzutreiben. „Die Digitale Modellregion OWL hat dafür wichtige Pionierarbeit geleistet und viele Anwendungen erfolgreich entwickelt. Davon kann jetzt das ganze Land profitieren. Von den fünf Modellregionen in NRW ist OWL die Nummer eins“, lobte Pinkwart.

NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes unterstrich die Bedeutung der Region für die vernetzte Mobilität in Nordrhein-Westfalen. So werde im Rahmen des REGIONALE-Projekts „E-Line-Carsharing“ deutschlandweit erstmalig ein neuer Ansatz erprobt, im ländlichen Raum die Lücke zwischen Bahnhof und der eigenen Haustür zu schließen. Auf definierten Linien werden kleinere Siedlungen in Borgholzhausen mit Elektro-Fahrzeugen an den vorhandenen ÖPNV angebunden. Man fährt selbst und kann andere mitnehmen – für Besitzer*innen eines Nahverkehrstickets kostenlos.

Die Diskussion auf dem Kongress machte allerdings auch neue Herausforderungen für OWL und Deutschland deutlich. Dazu gehört aktuell vor allem der Fachkräftemangel. „Der Anteil der Top-Absolventen der Hochschulen, die in die Wirtschaft gehen sinkt kontinuierlich, da viele von ihnen eigene Unternehmen gründen“, erläutert Christoph Keese, Autor und Geschäftsführer der Axel Springer hy GmbH, der lange im Silicon Valley gearbeitet hat. Normalerweise liefen Innovationszyklen nacheinander. Derzeit müssen Unternehmen aber in vielen Bereichen mit revolutionären Umbrüchen umgehen, beispielsweise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Resilienz, Energieversorgung und Quantencomputing. „Dafür braucht es Mut, Neugierde, Augenmaß und Unternehmertum. Alle diese Eigenschaften vereint OWL“, so Keese weiter.

Anpacken und weitermachen!

Vor diesem Hintergrund sind sich die Veranstalter des Digitalkongresses einig, dass sie anpacken und weitermachen wollen. Paderborns Chief Digital Officer Christiane Boschin-Heinz resümiert: „Die kreativen Projekte und das großartige Feedback auf dem Kongress haben eindrucksvoll gezeigt, dass OWL sehr gut im Rennen ist. Besser und schneller vorankommen können wir aber immer noch. Die Digitalisierung birgt noch viel Potential für die Serviceorientierung in den Verwaltungen, individuelle Mobilität, Teilhabe und Ehrenamt.“

Dafür müssen die Kräfte und Aktivitäten in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik noch stärker gebündelt und intensiviert werden. Die OstWestfalenLippe GmbH ist eine gute Plattform dafür. „Mit unserer Strategie OstWestfalenLippe 2025 haben wir gute Voraussetzungen geschaffen, um die neuen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Dazu werden wir Bedarfe aus der Region aufnehmen, modellhafte Lösungen entwickeln und Unterstützungsangebote für Unternehmen und Verwaltungen schaffen. Der Kongress war dafür ein bedeutender Meilenstein und hat viele Impulse gegeben", erläutert Wolfgang Marquardt, Prokurist der OstWestfalenLippe GmbH.

Nikolaus Risch, Vorstand der Heinz Nixdorf Stiftung ist begeistert von der Resonanz und den Ergebnissen des Kongresses: „Wir haben ein einzigartiges Forum geschaffen, die vielen kreativen Köpfe aus der Region zusammenzubringen. Das Kongressformat mit Impulsvorträgen, die sich in jeweils drei Minuten präsentiert haben, hat hervorragend funktioniert. Und dass wir so viele Interessenten gewinnen, hätte ich kaum für möglich gehalten. Ich bin überzeugt, dass wir Wege finden, in etwa zwei Jahren dieses Kongressformat mit aktualisierten und spannenden neuen Inhalten wieder im HNF anzubieten.“

Auf dem Foto (v.l.): Prof. Dr. Nikolaus Risch (Vorstand Heinz Nixdorf Stiftung), Michael Dreier (Bürgermeister Stadt Paderborn), Hendrik Wüst (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen), Landrat Jürgen Müller (stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung OstWestfalenLippe GmbH) und Anke Recklies (Regierungsvizepräsidentin Regierungsbezirk Detmold).

OstWestfalenLippe gilt als Vorreiter bei der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Auf dem Kongress DigitaleZukunft@OWL im Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn am 10. März 2022 präsentieren 59 Projekte aus der Region, wie sie mit Digitalisierung das Arbeiten und Leben verbessern.

OstWestfalenLippe gilt als Vorreiter bei der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Auf dem Kongress DigitaleZukunft@OWL im Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn am 10. März 2022 präsentieren 59 Projekte aus der Region, wie sie mit Digitalisierung das Arbeiten und Leben verbessern. Die Bandbreite reicht dabei von Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz über bessere Arbeitsbedingungen und digitale Bildung bis hin zu digitalen Behördenleistungen und Smart Cities. Ministerpräsident Hendrik Wüst, Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und renommierte Digitalisierungsexperten geben Einblicke in neue Trends und Aktivitäten auf Bundes- und Landesebene. Ziel ist, Akteure in der Region und darüber hinaus zu vernetzen und Impulse für neue Projekte zu geben. Der Verein Paderborn überzeugt e.V. verleiht einen Förderpreis für ehrenamtliche Digitalprojekte aus OWL. Die Veranstaltung im Heinz Nixdorf MuseumsForum ist bereits ausgebucht. Interessierte sind aber herzlich eingeladen, sich den interaktiven Livestream anzuschauen (www.digitalezukunftowl.de). Veranstalter sind die Digitale Modellregion OWL, die Heinz Nixdorf Stiftung, das Heinz Nixdorf MuseumsForum und die OstWestfalenLippe GmbH. Unterstützt wird der Kongress von Paderborn überzeugt e.V. und der VerbundVolksbank OWL eG.

„Bereits einen Monat vor dem Veranstaltungstag war das Präsenzkartenkontingent ausgebucht. Auch wenn wir gern mehr Besucher begrüßt hätten, freut uns das sehr. Das Thema ist in OWL stark nachgefragt“, bewertet Dr. Jochen Viehoff, Geschäftsführer des Heinz Nixdorf MuseumsForums, die vielen Anmeldungen. Während die Veranstaltung vor Ort auf 200 Teilnehmer:innen begrenzt ist und unter 2G+-Vorgaben stattfindet, rechne man online nochmal mit mehreren hundert Personen im Publikum. „Eine Zahl, die wir ohne die Übertragung im Netz aus Platzgründen gar nicht hätten erreichen können.“

Eine reine Onlineveranstaltung stand dennoch außer Frage: Die Initiatoren des Kongresses DigitaleZukunft@OWL wollen gezielt Gelegenheit zu Austausch und Vernetzung geben. „OWL ist bereits außerordentlich gut vernetzt, allerdings beschränken sich diese Netzwerke oft auf einzelne Themenfelder, Branchen oder Kommunen. In vielen Fällen stehen wir aber vor ähnlichen Herausforderungen, die woanders vielleicht schon gelöst wurden. Mit dem Kongress wollen wir Synergien erkennen und Lösungen teilen“, fasst Michael Dreier, Bürgermeister der Stadt Paderborn, die Ziele zusammen.

Auch Christoph Rüther, Landrat des Kreises Paderborn, sieht hier große Chancen: „Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur erfolgreichen Transformation unserer Region. Wir haben im Kreis Paderborn und in OWL eine Vielzahl an klugen Menschen in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die an der digitalen Zukunft arbeiten. In der Zusammenarbeit all dieser Akteure liegt eine große Chance für die Entwicklung OWLs zu einer der innovativsten Regionen in Deutschland.“ Entsprechend vielfältig sind auch die Digitalisierungsbereiche, die der Kongress „DigitaleZukunft@OWL“ abdeckt. Aufgeteilt in vier Themenblöcke finden Projekte aus der digitalen Bildung ebenso Platz wie solche aus dem Kultur- und Sozialbereich.

Wolfgang Marquardt, Prokurist der OstWestfalenLippe GmbH verdeutlicht die Synergien zwischen den Themenfeldern: „Im Spitzencluster it´s OWL erschließen wir die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für unterschiedliche Unternehmensbereiche. Die Ergebnisse und Erfahrungen können wir dann auf neue Anwendungsbereiche übertragen, beispielsweise in der beruflichen Bildung, Mobilität oder digitale Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger. Dadurch gelingt es in OWL in besonderer Weise, bedarfsorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln und in die Breite zu tragen.“ Ein Beispiel ist das BMBF-Kompetenzzentrum Arbeitswelt.Plus, mit dem über 20 Hochschulen, Forschungseinrichtungen und die IG Metall neue Ansätze für Kompetenzvermittlung, Change Management und Mitbestimmung entwickeln.

Mitveranstalter des Kongresses ist die Heinz Nixdorf Stiftung. Vorstand Prof. Dr. Nikolaus Risch betont die Ursprünge der Digitalisierung in der Region, die im Wesentlichen auf den Paderborner Computerpionier Heinz Nixdorf zurückgehen: „Heinz Nixdorf hat immer mit aller Kraft dafür gekämpft, die großartig innovativen Potentiale der Menschen in Paderborn und in ganz Westfalen lebendig und multiplizierbar zu entwickeln und daraus Mut und Kraft zu schöpfen. Das Ziel, in der Digitaltechnik souverän vorne dabei zu sein, bildete das Herzstück seiner Vision, eine lebens- und liebenswerte Zukunft einer solidarischen Gesellschaft in Freiheit zu denken. Er war überzeugt, dass jeder Einzelne mit individuellen Stärken dazu konkrete Beiträge leisten kann und sollte. Souveränität in der komplexen Welt der Digitalen Transformation zu leben, das ist kein Selbstläufer. Seine Stiftungen sind sich auch heute dieser Verantwortung bewusst und handeln entsprechend, hartnäckig, ausdauernd und immer mit dem Ziel, andere zu motivieren und zu unterstützen.“

Smarte Städte und digitale Bildung

Dass die Digitalisierung alle Menschen betrifft, wird schon im Themenblock „Smarte Städte und Digitale Verwaltung“ klar. Hier beantwortet Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow, Präsident der HafenCity Universität Hamburg, Fragen nach der Stadt von morgen und der Rolle der Bürger darin. Außerdem präsentiert etwa die Open Innovation City Bielefeld Einblicke, wie ganze Stadtgesellschaften bei digitalen Innovationen mitgestalten können. „In der jetzigen Phase des digitalen Wandels möchte Bielefeld eng am Puls der Zeit sein. Wir wollen die vorhandene Digitalkultur und -kompetenz aktiv mit unseren kommunalen Partnern und wissenschaftlichen Einrichtungen teilen. Dazu sind wir unterwegs, die Vorreiterrolle der Region OWL durch Wissenstransfer und Kooperationen zusammen auszubauen“, erläutert Matthias Eichler, Leiter des Bielefelder Digitalisierungsbüros.

Um die Potenziale der Digitalisierung zu erschließen und sich in der digitalen Welt zu bewegen, brauchen die Menschen neue Kompetenzen. Der zweite Themenblock „Digitale Bildung und Digitale Transformation der Arbeitswelt“ zeigt, wie dieser Lernprozess aussehen kann – vom Kindesalter, über die Aus- und Weiterbildung bis in die Rente. Die MINT Community 4.OWL bietet beispielsweise Kindern und Jugendlichen kostenlose Mitmachkurse in außerschulischen Lernorten an, um neue Technologien zu erfahren und neue Berufsbilder kennen zu lernen. Hier werden etwa kleine Roboter programmiert und Brücken aus dem 3D-Drucker gebaut.

Zukunftstechnologien, digitale Gesellschaft und Förderpreis für Ehrenamt

Wie wichtig solche Fähigkeiten im MINT-Umfeld in Zukunft sein werden, zeigt der dritte Block „Zukunftstechnologien und Digitaler Mittelstand“. Besonders tatkräftige Digitalprofis finden so zum Beispiel im Exzellenz Start-up Center.OWL ein Zuhause für Unternehmensgründungen. Wie wertvoll es ist, eine dynamische Startup-Landschaft in der Region zu haben, beleuchtet Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups e.V.

Der vierte Themenblock – „Digitale Gesellschaft“ – dreht sich um den Einfluss der Digitalisierung auf alle anderen Bereiche des modernen Zusammenlebens. Hier zeigt etwa die Stadt Delbrück, wie mithilfe von Funknetzen Daten zu Grundwasserpegeln und Energienetzen erhoben werden können. Bürgermeister Werner Peitz unterstreicht die Bedeutung des Kongresses für seine Stadt: „Die Stadt Delbrück vertritt unter den Initiatoren des Digitalkongresses insbesondere die kleinen und mittleren Kommunen OWLs. Wir wollen mit unserem LoRaWAN-Projekt zeigen, dass auch die Kleinen in ganz großer Runde dabei sein können – mit einem Projekt, das landesweit Strahlkraft hat!“

Neben den großen Themenblöcken wird auch das Ehrenamt besonders gewürdigt. Der Verein Paderborn überzeugt e.V. hatte Anfang des Jahres einen Förderpreis ausgelobt, mit dem das unentgeltliche Engagement von Bürger:innen in regionalen Digitalprojekten belohnt werden soll. 25 Bewerbungen waren eingegangen. Die Gewinner:innen der drei Preiskategorien, die mit insgesamt 10.000 Euro dotiert sind, werden im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben.

Unterstützt wird der Kongress von einem regional verwurzelten Partnernetzwerk. Über 50 Organisationen aus Ostwestfalen-Lippe stehen hinter den Initiatoren der Veranstaltung. So soll deutlich werden: Wenn es um die Digitalisierung geht, zieht die Region an einem Strang.

Auf dem Foto (v.l.): Matthias Eichler (Leiter Digitalisierungbüro Bielefeld), Prof. Dr. Nikolaus Risch (Vorstand, Heinz Nixdorf Stiftung), Michael Dreier (Bürgermeister, Stadt Paderborn), Wolfgang Marquardt (Prokurist, OstWestfalenLippe GmbH), Dr. Jochen Viehoff (Geschäftsführer, Heinz Nixdorf MuseumsForum), Werner Peitz (Bürgermeister, Stadt Delbrück) und Christoph Rüther (Landrat, Kreis Herford).

„Diese Vision, zirkulär zu wirtschaften – also das Ganze nicht nur als grünen Trend zu verstehen, sondern wirklich Wirtschaftswachstum zu erzeugen – und das auf nachhaltige Weise.“ Sven Brüske ist überzeugt: Ohne Kreislaufwirtschaft geht es in Zukunft nicht.

„Diese Vision, zirkulär zu wirtschaften – also das Ganze nicht nur als grünen Trend zu verstehen, sondern wirklich Wirtschaftswachstum zu erzeugen – und das auf nachhaltige Weise.“ Sven Brüske ist überzeugt: Ohne Kreislaufwirtschaft geht es in Zukunft nicht. Als Projektkoordinator betreut er beim Innovationsnetzwerk Energie Impuls OWL das Projekt CirQuality OWL, das die Vorbereitung der Region auf zirkuläres Wirtschaften zum Ziel hat.

Zirkulär zu wirtschaften heißt, bestehende Prozesse und Strukturen, Geschäftsmodelle und vor allem den Materialeinsatz neu und nachhaltig zu denken. Bestenfalls bleiben so viele bereits verwendete Rohstoffe im Wertstoffkreislauf, dass keine neuen Rohstoffe verbraucht werden müssen. Es entsteht eine Wirtschaft, die den gesamten Lebenszyklus eines Produktes begleitet und etwa verschrottete Waschmaschinen in ihre Einzelteile zerlegt, ihre Bestandteile wieder der Produktion zuführt und ihnen ein zweites, drittes und viertes Leben einhaucht. CirQuality OWL soll das Know-How über zirkuläres Wirtschaften in der Region stärken und ein Netzwerk für Erfahrungsaustausch, Diskussion und Wissenstransfer aufbauen. „Wir wollen die Unternehmen in allen Bereichen dazu befähigen, an der Circular Economy, an der zirkulären Wertschöpfung arbeiten zu können“, bringt Sven Brüske das Projektziel auf den Punkt. Im Ökosystem aus Unternehmen, Politik, Hochschulen und Gesellschaft werden die Akteure qualifiziert und strategisch unterstützt.

„Zu Beginn mussten wir den Begriff Circular Economy oftmals noch erklären – das hat sich innerhalb kürzester Zeit geändert.“

Als das Projekt vor zwei Jahren startete, war zirkuläres Wirtschaften ein eher „grünes Thema“, das bei den meisten Unternehmen keine Priorität genoss. Schließlich prasselten doch auf viele Mittelständler und Konzerne schon genügend andere Herausforderungen ein. So mussten die Projektmitarbeiter:innen und Expert:innen von CirQuality OWL im Kontakt mit den Betrieben oftmals bei null anfangen und zunächst ein Grundverständnis für zirkuläres Wirtschaften aufbauen – Sven Brüske verschlagwortet diesen Prozess unter „Capacity Buildung“. Den Unternehmen musste vielfach das hohe Potenzial dargelegt werden, das über ein ideelles Interesse an Nachhaltigkeit hinausgeht und wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Die Reaktionen: Oftmals eher zurückhaltend. Es brauchte Zeit und Überzeugungsarbeit, um zu erkennen, dass Circular Economy kein kurzfristiger Trend ist. Inzwischen sind Brüske und sein Team selbst überrascht, in welcher Geschwindigkeit das Thema Fahrt aufgenommen hat.

„Das ist kein reines grünes Thema, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit.“

Um Circular Economy anzugehen, „gehört unternehmerischer Mut an der ein oder anderen Stelle dazu“, berichtet Brüske. Für viele Unternehmen wird es inzwischen allerdings wirtschaftlich notwendig. Denn gerade 2021 hat sich gezeigt, dass Rohstoffe knapper werden, nicht lieferbar sind oder sich stark verteuern. Insbesondere bei Elektrobauteilen kann der Mangel schon heute die Produktion beeinträchtigen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist abhängig von importierten Rohstoffen, wodurch heimische Unternehmen Engpässe sehr deutlich spüren. Steigt der Grad der Wiederverwertung bereits im Land befindlicher Stoffe, sinkt die Abhängigkeit von langen Lieferketten – Unternehmen werden somit resilienter.

Die Vorteile, die zirkuläres Wirtschaften verspricht, sind aus rein unternehmerischer Sicht bereits überzeugend. Hinzu kommen politische Vorgaben: Die EU legt mit dem Green Deal immer schärfere Vorgaben für Recyclingquoten und den Einsatz von zirkulär gewonnenem Material vor. Und auch beim Verbraucher hierzulande wächst das Interesse an nachhaltig hergestellten Gütern. Gleichzeitig stellt das unglaublich komplexe Thema gerade kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen: Wie und wo kann angefangen werden? Welche Akteure aus welchen Bereichen müssen mit ins Boot geholt werden? Klar ist: Um ein Produkt „from the cradle to the grave“, also über seinen gesamten Lebenszyklus mit Zirkularität im Hinterkopf begleiten zu können, müssen zahlreiche Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette an einem Strang ziehen.

„Ostwestfalen-Lippe ist der perfekte Nährboden.“

CirQuality OWL hat das Thema für Ostwestfalen-Lippe in den Fokus gerückt und erzeugt damit positive Resonanz inner- und außerhalb der Region: „Ostwestfalen-Lippe und Circular Economy – das hören wir häufig, dass das im Kontext steht“, berichtet Brüske. Unternehmen wie Windmöller, Schüco oder ZF Friedrichshafen gehen mit Best Practices voran und zeigen, dass sich ein finanzieller Vorteil – und damit ein Wettbewerbsvorteil – erzielen lässt. Die Voraussetzungen, die es für das zirkuläre Wirtschaften in OWL gibt, stimmen Brüske positiv: „Ein starker Produktionssektor, der aber rohstoffabhängig ist, mit unseren Digitalkompetenzen, mit unserer Hochschullandschaft, mit der Kooperationsbereitschaft zwischen Hochschulen, Unternehmen und Institutionen. Das ist der perfekte Nährboden!“

Fraunhofer IEM und Hochbau Detert erarbeiten Zukunftsthemen für die Baubranche.

Welche Trends und Themen werden zukünftig wichtig für mein Unternehmen? Wie kann ich mein Unternehmen auf diese zukünftigen Entwicklungen vorbereiten? Diese Fragen werden derzeit mit fünf Unternehmen in OstWestfalenLippe für das Regionalentwicklungsprojekt OWL2025 beantwortet, in dem Fraunhofer IEM und OstWestfalenLippe GmbH ihre Kräfte bündeln. Dabei werden unterschiedliche Branchen betrachtet, die für die heimische Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind. In den kommenden Monaten präsentieren wir die Erkenntnisse, die aus den gemeinsamen Modellprojekten entstanden sind, und machen sie für andere Unternehmen nutzbar. So sollen Impulse für zukunftsfähige Branchen gesetzt werden. Einen Einblick in die Arbeit mit dem Modellunternehmen aus dem Bereich „Bau“, Hochbau Detert aus Bielefeld, lesen Sie hier.

Hochbau Detert ist mit 35 Mitarbeiter:innen für OWL zwar ein eher großes Bauunternehmen, steht aber dennoch exemplarisch für viele Akteure der Branche. Diese besteht aus einer Handvoll überregional bekannter und relevanter Unternehmen und sehr vielen kleinen, inhabergeführten Betrieben. Genau wie Hochbau Detert stehen die meisten vor der Frage, wie sie ihren Baubetrieb zukunftsfähig machen können: Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Welche Trends sind gekommen, um zu bleiben, und wie bildet man das ab? Norma Bopp-Strecker, Geschäftsführerin von Hochbau Detert, hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit einem Team des Fraunhofer IEM Antworten darauf erarbeitet.

Ein Zielbild erarbeiten: Wohin kann die Reise gehen?

Das Vorgehen gliederte sich in fünf Schritte. Den Anfang bildete eine Trendanalyse: In einem digitalen Workshop wurden 23 Trends und Entwicklungen diskutiert, die perspektivisch Einfluss auf das Unternehmen und die Branche haben können. So wurde über Themen wie Additive Fertigung und Künstliche Intelligenz gesprochen, aber auch über gesellschaftliche Veränderungen, etwa Sharing Economy. Diese und viele weitere Entwicklungen wurden dann auf das eigene Unternehmen projiziert: Welche Auswirkungen wird dieser Trend haben? Wie stark betrifft es uns, und welche Anpassungen wären nötig, um das Thema zu verinnerlichen? Das Ergebnis dieser Diskussion gab die Stoßrichtungen für den weiteren Projektverlauf vor. Als Modellunternehmen der Baubranche waren für Hochbau Detert u.a. Automatisierung und der Aufbau von Wissensdatenbanken besonders relevant. Als Zielbild nimmt der Betrieb sich vor, ein BIM-fähiges Unternehmen mit innovativem Wissensmanagement zu werden.

BIM – Building Information Modelling – bezeichnet eine Methode, bei der eine Art digitaler Zwilling eines Gebäudes erschaffen wird. Dieser Zwilling enthält z.B. Informationen zu verlegten Leitungen und Rohren, zu Art und Position von Baustoffen und zu für die Bewirtschaftung des Gebäudes besonders wichtiger Anlagen. Der Zwilling soll künftig bereits vor dem Bau fertig bereitstehen und etwa dabei unterstützen, die Schnittstellen zwischen einzelnen Gewerken auf der Baustelle möglichst reibungslos zu gestalten. Später können Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten am fertigen Objekt durch die abgespeicherten Informationen genau geplant und durchgeführt werden. Diese Technologie spielt auf den Trendradaren der Baubranche eine große Rolle. Gerade kleine und Kleinstunternehmen tun sich jedoch schwer dabei, die Voraussetzungen für den Einsatz von BIM herzustellen.

Einstellen auf die zukünftigen Bedarfe der Branche

Was es genau für ein Unternehmen bedeutet, diese Voraussetzungen zu schaffen, wurde in den darauffolgenden Workshops mit Hochbau Detert modellhaft erarbeitet. Die Prozesse des Betriebs strukturieren sich entlang der Bauphasen eines Gebäudes: Von der Beratung und Planung über z.B. die Kalkulation und den Bau bis hin zur Übergabe. Entlang dieses Zyklus wurden gemeinsam Potenziale identifiziert, die Hochbau Detert umsetzen muss, um seine Prozesse BIM-fähig zu machen: Wo kann das Unternehmen ansetzen, um sowohl die administrativen Prozesse zu digitalisieren, als auch in der Planung in ein 3D Modell überzugehen? Als Hochbauunternehmen befindet sich Hochbau Detert inmitten einer Wertschöpfungskette, die von der engen Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Akteuren geprägt ist. Damit geht auch eine starke Abhängigkeit von diesen einher. Sollte BIM bei einem zukünftigen Bauprojekt als durchgängiges Planungsinstrument eingesetzt werden, muss das Unternehmen darauf eingestellt sein. Wurden die technischen und organisatorischen Voraussetzungen dafür bereits getroffen, kann Hochbau Detert sich somit einfach „andocken“.

Zusammen mit anderen Potenzialen dient das Thema BIM als Basis für eine Digitalisierungsroadmap, die die strategische, digitale Ausrichtung von Hochbau Detert lenken soll. Diese Zusammenstellung dient dem Unternehmen ab sofort als Maßnahmenplan auf dem Weg zum BIM-fähigen Unternehmen. So hat Hochbau Detert sich darauf vorbereitet, die für sich als relevant erachteten Zukunftsthemen der Baubranche offen und frühzeitig anzugehen. Die Erfahrungen, die aus der Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Fraunhofer IEM entstanden sind, werden Anfang 2022 für die Weiterverwendung durch andere Unternehmen der Branche aufbereitet. So soll ein Impuls gegeben werden, um kleinen und mittleren Betrieben in OWL auf dem Prozess der Digitalisierung eine Hilfestellung zur Verfügung zu stellen.